Die Medizinprodukte-Branche wächst wie kaum eine andere. Dieses Wachstum stellt Klinikeinkäufer vor die Herausforderung, einen Bewertungsmechanismus zu etablieren, der es ermöglicht, zum einen zwischen Hype und wirklicher Innovation zu unterscheiden und zum anderen den medizinisch-ökonomischen Benefit zu beurteilen. Diese Balance zwischen Medizin und Ökonomie ist erforderlich, um die Innovationskraft der Branche für sich zu nutzen.

Es gibt viele Beispiele, bei denen Hersteller eine wirkliche Innovation für sich beanspruchten, das Produkt sich aber nur schwer oder gar nicht am Markt etablieren konnte. Ein Beispiel ist die 3D-Endoskopie. Dieses Verfahren wurde als Innovation gehypt, konnte sich aber nie so richtig durchsetzen, die Nachfrage ist nach wie vor schwankend. Die 3D-Endoskopie ist immer mal wieder Thema, dann spricht kaum noch jemand über sie, um dann einige Zeit später wieder aufs Tableau zu kommen. Ob sich das Verfahren endgültig durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Hype oder echte Innovation?

Welche Kriterien sollte eine Klinik in eine Bewertung einfließen lassen? Vor der Erstellung eines Kriterienkataloges braucht eine Klinik Leitplanken, welche es ermöglichen, zwischen Hype und echter Innovation zu unterscheiden. Beides kann eine Klinik weiterbringen, allerdings besteht ein eklatanter Unterschied in der Beständigkeit, in der dieses Produkt zum Erfolg beiträgt. Während ein Hype aufgrund einer Beeinflussung anderer und nicht unbedingt medizinischer Faktoren nach relativ kurzer Zeit abflacht oder sich sogar auflösen kann, hält sich eine echte Innovation aufgrund des medizinischen Outcomes erheblich länger am Markt.

Zu beachten ist auch, dass Innovation nicht gleich Innovation ist. Wann ist eine technologische Neuerung oder ein neues Produkt eine echte Innovation, also etwas noch nie Dagewesenes und medizinisch Sinnvolles? Und ab wann ist es nur ein „Me-Too-Produkt“, also eine Produktportfolio-Erweiterung durch ein bereits am Markt etabliertes Produkt?

Und was ist mit der Evidenz?

Nicht alles, was als Innovation gelobt wird, stellt sich im Nachhinein auch als Treiber eines medizinischen Mehrwertes heraus. Entscheidend sind ein positiver Outcome bei entsprechender Studienlage sowie Aspekte wie Handhabbarkeit, hygienische Gesichtspunkte oder auch verfügbares Zubehör. Liegt Evidenz vor, steht zumindest aus medizinischer Sicht dem Einsatz des Produktes nichts im Wege.

Beachten sollte man jedoch, dass eine Innovation zwar medizinisch evident sein kann, es aber möglicherweise Produkte anderer Hersteller am Markt gibt, die zwar mit einem anderen Verfahren arbeiten, bei denen das medizinische Resultat jedoch identisch ist. Damit ist der Weg eine Innovation, das Ergebnis hingegen nicht. In diesem Fall gilt es, zu den ökonomischen Gesichtspunkten weitere Aspekte zur Bewertung wie hinzuzuziehen.

Wie beeinflussen Innovationen die Wirtschaftlichkeit?

Bei der Bewertung des wirtschaftlich sinnvollen Einsatzes eines Produktes muss man alle Einflüsse berücksichtigen. Sich hierbei nur auf den Kaufpreis und vielleicht den entsprechenden Service zu stützen, ist zu kurz gegriffen. Faktoren wie Patientenklientel und / oder -aufkommen sind ebenso in eine Betrachtung einzubeziehen wie eine positive Vergütungsstruktur oder eine adäquate Marketingchance.

Alle diese Kriterien lassen sich unter dem Begriff des TCO (Total Cost of Ownership), also einer ganzheitlichen Betrachtung, zusammenfassen. Innovationen beeinflussen demnach den wirtschaftlichen Betrieb eines Produktes, indem sie zum Beispiel durch effektive Marketingmaßnahmen ermöglichen, ein höheres Patientenaufkommen zu generieren und damit mehr Erlöse zu erwirtschaften, als es bei einem bereits bekannten Produkt der Fall wäre.

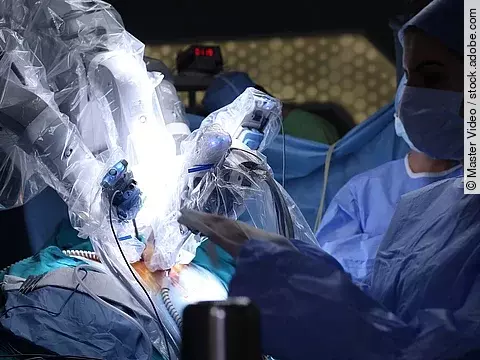

DaVinci-OP-Roboter-System

Als ein Beispiel sind hier roboterassistierte Chirurgietechniken zu nennen. Insbesondere hat das DaVinci-OP-Roboter-System in der vergangenen Zeit für Schlagzeilen gesorgt. Trotz enormer Investitions- und Instandhaltungskosten sowie, im Vergleich zur herkömmlichen Methode, in Frage stehendem medizinischen Outcome, haben viele Einrichtungen diesen Schritt gewagt und mit ausgiebiger Marketing-Arbeit untermauert. Interessanterweise erfreut sich das System, trotz der hohen Anschaffungskosten, ungebrochener Beliebtheit. Dieses Beispiel zeigt hervorragend den bestehenden Zusammenhang zwischen der reinen Kostenseite und weiteren potenzialsteigernden Effekten wie wachsende Patientenzahlen. Ob sich das System allumfänglich rechnet, sollte trotz allem beispielsweise mit dem TCO-Ansatz validiert werden.

Sollte jedoch der TCO-Ansatz ein negatives Vorzeichen ergeben, ist es möglich, dass eine Innovation auch negativen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit einer Gesundheitseinrichtung hat. Aus diesem Grund ist es von essenzieller Wichtigkeit, den TCO-Ansatz als adäquate Bewertungsmöglichkeit zu nutzen.

Zusammengefasst kann man sagen, dass Innovationen und medizinische Entwicklungen gute Möglichkeiten bieten, sich von anderen Einrichtungen positiv abzuheben, sofern sie sich auch positiv in die Produktstruktur und medizinische Angebotsstruktur einer Gesundheitseinrichtung einbinden lassen. Weitere Einflussfaktoren des TCO-Ansatzes können sein: Energiekosten, Entsorgungskosten oder Versicherungskosten.

Welche Schritte man auf dem Weg zur Entscheidungsfindung gehen kann

Es lassen sich folgende Prozessschritte zur Herangehensweise einer ganzheitlichen Betrachtung (TCO, Total Cost of Ownership) zusammenfassen:

- Alternativen identifizieren und darstellen

- Prozesse im Betrieb und der Nutzung beschreiben

- wesentliche Kostenarten identifizieren

- berechnen oder abschätzen der relevanten Kosten

- TCO-Wert bestimmen

- Beständigkeit der Entscheidung überprüfen und Alternativen vergleichen

- Entscheidung fällen und Umsetzung sicherstellen

Innovation: Kostenverursacher versus Wachstumsbeschleuniger

Dass Innovationen oder neue medizinische Verfahren zunächst Kosten verursachen, steht außer Frage. Ausschlaggebend ist, wie schnell dieses Produkt angenommen wird, und welchen Deckungsbeitrag es zum wirtschaftlichen Erfolg der Gesundheitseinrichtung beitragen kann. Ob ein Produkt jedoch Potenzial bietet, ein Wachstumsbeschleuniger zu werden, hängt von mehr Faktoren ab als vom Amortisationszeitpunkt des jeweiligen Produktes.

Neben den wirtschaftlichen Aspekten ist es sinnvoll, auch das medizinische Portfolio einer Einrichtung oder das Einweiserverhalten zu betrachten. Hat das entsprechende Produkt das Potenzial, Einweiser dazu zu animieren, Patienten bevorzugt in die eigene statt in eine andere Einrichtung zu überweisen? In dem Fall wäre es nicht nur ein positiver Beitrag zur schnelleren Erreichung des Break-Even-Points eines Produktes oder Verfahrens, sondern hätte auch positive Nebeneffekte im Bereich Einweiserbindung oder Reputation der Gesundheitseinrichtung. Was wiederum mehr Patienten, weitere Erlöse und damit wirtschaftlichen Erfolg, also Wachstum, mit sich bringt.

Fazit

Alles in allem können Innovationen als werthaltige Erweiterung des bestehenden Portfolios genutzt werden. Hierzu müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllt sein, welche man mit geeigneter Methodik validieren kann. Eine mögliche Methode zur Validierung bietet Klinikeinkäufern der TCO-Ansatz, mit dessen Hilfe man das entsprechende Verfahren ganzheitlich betrachten und somit eine fachlich fundierte Entscheidung herbeiführen kann.

Wichtig ist, sich aller einflussnehmenden Faktoren bewusst zu sein und diese mit einzubeziehen. Hilfreich können hierbei auch Vergleichswerte anderer Gesundheitseinrichtungen sein. Ist ein positives Ergebnis zu erwarten und sind die benötigten Investitionsmittel bereitgestellt, steht einem Einsatz medizinisch und ökonomisch nichts im Wege.

Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Jetzt einloggen