Wissenschaftler*innen des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) haben gemeinsam mit Kolleg*innen der Firma Cellbricks einen 3D-Drucker entwickelt, der einen biologischen Wundverschluss herstellen kann. Aus einem Mix von Gelatine und Hautzellen druckt das Gerät ein passgenaues Pflaster, mit dem großflächige Wunden verschlossen werden sollen. Nicht nur für Brandopfer auf der Erde könnte dies eine wertvolle Alternative zur Eigenhauttransplantation sein: Auch Astronauten könnten so fernab von jeder Klinik individuell versorgt werden. Ob der Drucker in der Schwerelosigkeit funktioniert, testen die Forscher*innen auf einem Parabelflug.

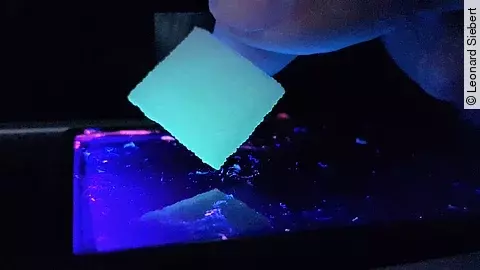

Biologische Druckertinte aus Gelatine, Metacrylatenden und Hautzellen

Ob Brand- oder Schürfverletzungen: Bei einer Fläche von mehreren Quadratzentimetern sind die Selbstheilungskräfte des Körpers überfordert und es hilft oft nur noch eine Eigenhauttransplantation. Doch sowohl beim Entnehmen als auch beim Verpflanzen stellen sich Probleme, erklärt Professor Georg Duda, der Direktor des Julius Wolff Instituts für Biomechanik und Musculoskeletale Regeneration im BIH und Sprecher des BIH Centrums für Regenerative Therapien (BCRT). „Es treten hierbei leider oft Vernarbungen auf, die sowohl medizinisch als auch ein kosmetisch weder Arzt noch Patient zufriedenstellen.“ Auf der Suche nach einer Alternative stießen die Wissenschaftler*innen um Duda auf die Firma Cellbricks: Das Unternehmen hat einen 3D-Drucker entwickelt, der individuelle Hautpatches verschiedener Größe und Form drucken kann.

„Die Druckertinte ist in unserem Fall biologisch“, erklärt Bianca Lemke, Doktorandin bei Professor Duda. „Sie besteht aus einer besonderen Form von Gelatine mit Metacrylatenden, die bei UV-Belichtung aushärtet. Da hinein mischen wir Hautzellen, die idealerweise vom Empfänger selbst stammen. Und mit besonderem technischem Aufwand können wir sogar kleine Röhren hineindrucken, die wir anschließend mit Blutgefäßzellen besiedeln, so dass das Hautpatch sogar Blutgefäße enthält.“ Am Drucker einstellbar sind Form und Größe des erforderlichen Wundverschlusses, je nach Herausforderung dauert der Druck eine oder mehrere Stunden.

Funktionsfähigkeit in der Schwerelosigkeit testen

„Auf einem Symposium des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) kam die Frage auf, ob man 3D Bioprinting nicht auch für Astronauten nutzen könnte“, erzählt der Diplom-Ingenieur. „Denn der Weg zum Mars ist weit, und auch von der ISS kann man nicht kurzfristig zur Erde zurückkommen, wenn man sich eine größere Verletzung zugezogen hat. Und da wäre so eine individuelle Lösung durchaus praktisch.“ Doch nun stellt sich die Frage, ob so ein 3D-Drucker überhaupt in der Schwerelosigkeit funktioniert. Schwebt die flüssige Tinte nicht davon? Härtet die Gelatine wie geplant aus?

Um diese Fragen zu klären, ist Bianca Lemke letzte Woche zu einem fünfstündigen Parabelflug aufgebrochen, auf dem der 3D-Drucker in der Schwerelosigkeit und unter mehrfacher Erdanziehungskraft getestet werden soll. „Vor Abflug wird es verschiedene Sicherheitschecks geben. Da wir mit Flüssigkeiten drucken und sich diese während der Mikrogravitationsphasen im Flugzeug verteilen könnten, sind natürlich Maßnahmen zur Eindämmung nötig. Die Drucker befinden sich in einem Kasten, der verschiedenen mechanischen Tests und Belastungen standhalten muss. Dementsprechend wird auch das überprüft.“

Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Jetzt einloggen