Die Intralogisitk im Krankenhaus wird aktuell noch durch einen ausgeprägten Personaleinsatz bestimmt. Im Vergleich zu anderen Branchen sowie unter dem Einfluss zunehmender Personalknappheit ergeben sich relevante Handlungsbedarfe in Richtung einer Verstärkung und Ausdifferenzierung automatisierter Logistiksysteme in der Krankenhausversorgung.

Die Krankenhausversorgung sowie die damit verbundene bauliche und technische Infrastruktur erfahren aktuell eine verstärkte Aufmerksamkeit. Investitionsstau, Innovationsbedarf und Finanzierungssystematik bedingen zunehmend steigenden und sichtbaren Veränderungsdruck. Gleichzeitig geraten Versorgungsqualität und -sicherheit, aufgrund sich verändernder Ressourcenverfügbarkeiten und Nachfrageaufkommen, zunehmend unter Druck. Für Führungs- und Entscheidungsverantwortliche im Krankenhaus stellt sich vermehrt die Frage nach möglichen und wirksamen Gestaltungsansätzen zur Sicherstellung einer passgenauen und reibungslosen Ressourcenverfügbarkeit am Point-of-Care.

Technik-Einsatz und Intralogistik

Zur Bewältigung der Sicherstellung der Ressourcenverfügbarkeit entlang der arbeitsteiligen Leistungserbringung und Patientenversorgung im Krankenhaus hat sich bereits ein umfangreiches und ausdifferenziertes System vielfältiger logistischer und technik-basierter Unterstützungsprozesse entwickelt. Das Versorgungs- und Unterstützungssystem umfasst dabei ein breites Spektrum an professionsübergreifenden sowie spezialisierten Hol-&-Bringe-Aktivitäten, externen Kurier-Express-Paket-Diensten, maschinell-unterstützten Transporten sowie automatisierten TUL-Systemen (TUL: Transport, Umschlag und Lagerung).

Die aktuellen innerbetrieblichen Materialflüsse, Informationsströme und Personenbewegungen sind dabei durch eine ausgeprägte und meist ungeplante Heterogenität, Diversität, Intransparenz und Unordnung (z. B. Ad-hoc-Lieferungen, Suchaktivitäten, wilde Chaoslagerung) gekennzeichnet. Diese Ausprägungen führen im Weiteren zu entsprechenden Ressourcenineffizienzen sowie Ad-hoc-Kompensationen und Verschwendungen (z. B. Doppellieferungen, erhöhte und dezentrale Ressourcenbindung).

Derartige Defizite werden im Krankenhausalltag traditionell durch professionsfremde Aktivitäten der Health Professionals (z. B. Hol- & Bring-Dienste, Wartezeiten) kompensiert.

Varianten an Lösungsansätzen

Der zunehmende Leidensdruck im Krankenhaus, hinsichtlich u. a. Patientenanforderungen, Fachkräftemangel, Ressourcenengpässen, Nachhaltigkeitsbestrebungen sowie Sicherheits- und Hygienevorschriften, führt aktuell zu einer verstärkten Betrachtung und Weiterentwicklung der Material- und Lagerverwaltung, des Transportwesens, der Instandhaltung sowie der IT-Infrastruktur und Abfallentsorgung. Zusätzlich werden, sowohl bezüglich der primären Patientenversorgung als auch hinsichtlich der Unterstützungsdienstleistungen, vielfältige Lösungsansätze erprobt und weiterentwickelt (siehe Kasten).

Lösungsansätze

Fremdvergabe (Outsourcing)

Prozessstandardisierung

Schnittstellenanpassung

Personaldisposition und Arbeitszeitmodelle

Schulungen und Fortbildungen

Technologieeinsatz

Automation von Teilprozessen

Prozessbündeln

Automation, Digitalisierung und KI-Steuerung

Branchenübergreifend werden die Möglichkeiten und Ausprägungen einer verstärkten Digitalisierung und Automation sowie einem erweiterten Einsatz KI-basierter Steuerungs- und Dienstleistungsanwendungen mitunter kontrovers und emotional diskutiert. Neben aktuellen Anwendungsdefiziten sowie zukünftig möglichen Bedrohungsszenarien ergeben sich ein breites Spektrum unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten.

In dieser Gemengelage gilt es, Realität, Wunsch und Fiktion voneinander zu unterscheiden sowie konkrete und sachliche Lösungsansätze für die Bedarfe und Herausforderungen in der Krankenhausversorgung zu identifizieren, zu entwickeln und zu etablieren. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es den großen Wurf à la Hospital 4.0 im Sinne von Internet der Dinge im Krankenhauswesen nicht gibt und auch auf absehbare Zeit nicht geben wird.

Vielmehr gilt es, erweiterte Insellösungen bzw. System-Archipele zusammenzuführen, die über Modularisierung, Standardschnittstellen und Netzwerkstrukturen miteinander verbunden sind und so eine übergreifende Infrastruktur ergeben. Diese Basisausstattung ermöglicht im Weiteren dann ein Versorgungsnetzwerk, über welches die unterschiedlichen Versorgungs- und Wertschöpfungsprozesse möglichst barrierefrei, lückenlos und transparent erfolgen.

Bisherige Automationssysteme

Bereits in den letzten 50 Jahren haben sich im Krankenhauswesen umfangreiche und effiziente Automationssysteme, wie beispielsweise Rohrpostanlage, Sortier- und Fördersysteme, Aufzugsanlagen oder automatisierte Produktionslinien neben einzelnem, teils komplexen Technologie- und IKT-Einsatz (IKT: Informations- und Kommunikationstechnologie) entwickelt und etabliert.

Charakteristisch für derartige Automatisierungssysteme ist die Integration unterschiedlicher technologischer Komponenten, die so konzipiert sind, dass sie Aktivitäten und Funktionen mit minimalem bzw. keinem menschlichen Eingriff ausführen. Dabei ist jedoch zu beobachten, dass zum einen die möglichen Potenziale nur unzureichend genutzt werden und zum anderen an den vielfältigen Schnittstellen zwischen Menschen und Maschinen entsprechende Engpässe, Verzögerungen und Fehler auftreten. Diese führen wiederum zu suboptimalen Ergebnissen bzw. ineffizienter Ressourcennutzung. Gleichzeitig waren derartige Lösungen in der Vergangenheit oftmals wenig flexibel und vergleichsweise kostenintensiv.

Beispiel Total Laboratory Automation

Ein qualifizierter Unterstützungsprozess im Krankenhaus ist die Labordiagnostik. Diese bezieht sich auf die Untersuchung von Gewebeproben, Körperflüssigkeiten sowie diversen biologischen Materialien. Zur Informationsgenerierung und Analyse des Gesundheitszustandes, des Therapieverlaufes oder möglicher Komplikationen von Patienten werden beispielsweise verschiedene Analysemethoden bzgl. der Bestimmung von Blutwerten, Nieren- und Leberfunktionen sowie Hormonspiegeln und Infektionserregern eingesetzt.

In der Labordiagnostik im Krankenhaus kommen in Verbindung mit medizinischem Fachpersonal, wie Labormedizinern und medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten (MTLA), hochspezialisierte Technologien zum Einsatz. Diese gilt es, in einem übergreifenden und computer- bzw. KI-gesteuertem Prozess, von der Probenentnahme über die Probenanalyse bis zur Ergebnisberichterstattung integriert und möglichst automatisiert zu orchestrieren.

Derartige Prozessketten aus automatisierten Probenförder- und Handhabungssystemen, Probenverarbeitungssystemen, Laborinformationssystemen, Middleware, Qualitätskontroll- und Lagerungssystemen sowie Ergebnisberichtssystemen ermöglichen zum einen Effizienzverbesserungen, Fehlerreduzierungen sowie Bearbeitungszeitverkürzungen. Zum anderen erfordern sie entsprechende Technologieakzeptanz und -qualifikationen bei den Labormitarbeitern, definierte Ausfallkonzepte sowie veränderte Leistungsinanspruchnahmen und Abstimmungen mit dezentralen Add-on-Point-of-Care-Messsystemen.

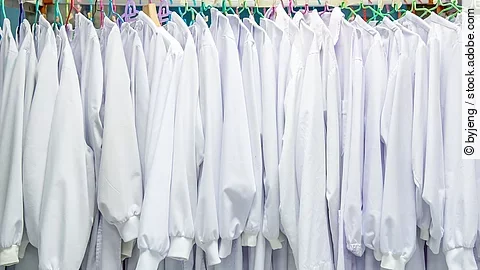

Beispiel Wäscheversorgung

Ein weiterer klassischer Bereich der automatisierten technischen Logistik ist die Wäscheversorgung. Diese traditionelle Outsourcing-Funktion im Krankenhaus wird, neben den TUL-Leistungen, durch spezifische Anforderungen hinsichtlich der Hygiene, der Reinigungs- und Aufbereitungsverfahren, der personen- und ortsbezogenen Zuordnung sowie der gesicherten Verfügbarkeit bestimmt.

Der Wäschebereitstellungs- und Reinigungsprozess umfasst dabei zur Sicherstellung der Wäscheverfügbarkeit typischerweise mehrere Schritte und Komponenten. Der grundlegende zwölfstufige Versorgungskreislauf enthält neben der Bedarfsbestimmung, die Textilversorgungsplanung, die Chargenbildung sowie die Warenlieferung. Im Weiteren erfolgen die Lagerung und Bereitstellung der jeweiligen Textilien und Wäschestücke sowie deren Einsatz im Rahmen der Patientenversorgung im Krankenhaus. Danach werden die genutzten bzw. schmutzigen Mehrwegtextilien gesammelt, transportiert sowie sortiert, weiterführend gereinigt und als Reinwäsche wieder sortiert.

Auch hier wurden bereits umfangreiche Maßnahmen hinsichtlich Technikeinsatz und Automatisierung entwickelt und etabliert. Nichtsdestotrotz wird die aktuelle Wäscheversorgung im Krankenhaus, neben dem Einsatz einer Kombination aus Technologien, Prozessautomationen und Digitalstandards, noch durch eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten von Mitarbeitern dominiert.

Hier gilt es, die technische Logistik sowie die zugrunde liegenden Prozesse und Aktivitäten weiter in Richtung reibungsloser, effektiver und effizienter Abläufe zu entwickeln. Hinzu kommen aktuell erweiterte Anforderungen und Restriktionen bzgl. Energiebedarf und -effizienz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sowie Arbeitskräfteverfügbarkeit und -qualifikation.

Die technische Logistik bildet als systemrelevanter Backbone der medizinisch-pflegerisch-therapeutischen Versorgung im Krankenhaus einen zentralen Bestandteil der betrieblichen Abläufe und wertschöpfenden Leistungen.

Gesamtkonzept Technische Logistik

Die technische Logistik bildet, als systemrelevanter Backbone der medizinisch-pflegerisch-therapeutischen Versorgung im Krankenhaus einen zentralen Bestandteil der betrieblichen Abläufe und wertschöpfenden Leistungen. Zur übergreifenden Ausrichtung und Ausgestaltung gilt es, ein Gesamtkonzept für die technische Logistik im Krankenhaus zu entwickeln und zu verfolgen.

Zentrale Bestandteile sollten hier, neben der Bestimmung und umfassenden Analyse der aktuellen Situation, insbesondere die allgemeinen sowie konkreten Zielsetzungen (z. B. Versorgungssicherheit, Rückverfolgbarkeit, Bestandskontrolle), im Hinblick auf die technische Logistik definiert werden. Ferner gilt es, geeignete Lösungsansätze und Maßnahmen (z. B. Automationssysteme, drahtlose Netzwerke, IKT) zu entwickeln und zu etablieren, wobei ein besonderer Fokus auf der Mitarbeiterakzeptanz sowie der passgenauen Prozessanbindung und -integration liegen sollte. Darüber hinaus sollte ein besonderer Schwerpunkt auf die Umsetzung, Steuerung und Evaluation (z. B. Dashboard-Reporting, Personalschulung) sowie auf ein begleitendes Change-Management (z. B. Change Manger, Roadshow) gesetzt werden.

Stellschrauben für Innovationen

Die Intralogistik im Krankenhaus wird aktuell mit einer Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen (z. B. technologischer Fortschritt, Patientenerwartungen und -aufkommen, Mitarbeiteranforderungen, Ressourcenverfügbarkeit und Nachhaltigkeitsbestrebungen) konfrontiert. Hinsichtlich der Bewältigung und Steuerung notwendiger Innovationen ist es erforderlich, entsprechende Treiber und Stellhebel neuartiger und mehrwertstiftender Lösungsansätze voranzutreiben. Diesbezüglich gilt es, neben verstärkter Kommunikation (z. B. interdisziplinärer Austausch), intensivierter Koordination (z. B. begleitendes Change-Management) und erweiterter Kooperation (z. B. Eigenleistungs-Fremdvergabe-Mix), eine innovationsfreundliche Kultur sowie deren Unterstützung durch die technische Logistik zu forcieren.

Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Jetzt einloggen