Die Medizintechnik-Branche verzeichnet ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich 4,2 Prozent und bringt im selben Zeitraum rund 7 000 neue Medizinprodukte auf den Markt. Die Summe von 4 Millionen Medizinprodukten ist in ihrer Komplexität zunehmend schwer zu handhaben. Die Bewertung von Innovationen vor dem Hintergrund der geforderten Qualität und Evidenz wird zur Gratwanderung für Klinikeinkäufer.

Die Balance zwischen Medizin und Ökonomie ist und bleibt die gravierendste Herausforderung. Denn die Schere zwischen Kosten und Erlösen in der Gesundheitsbranche geht immer weiter auseinander. Rechtliche Anforderungen und Sanktionierungen nehmen zu.

Ein Curriculum fehlt

Der Einkauf als Bindeglied zwischen Ärzten, Pflegepersonal und Ökonomen muss befähigt werden, klinische Behandlungs- und Versorgungprozesse zu verstehen. Elementar ist in diesem Zusammenhang, die Akzeptanz des Einkaufs zu steigern – von der Materialwirtschaft bis hin zum strategischen Einkauf. Warum gibt es in Kliniken immer noch Materialwirtschafts- und Versorgungsleiter, die trotz ihrer Funktionsbezeichnung nicht den Status eines Abteilungsleiters haben und dennoch Millionenbudgets verantworten und Sachkosten steuern sollen?

Ähnlich wie bei Medizincontrollern sind im Klinikeinkauf unter anderen auch Quereinsteiger beschäftigt: Betriebswirte, Gesundheitsökonomen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Logistikmitarbeiter oder mittlerweile auch Personal aus klinikfremden Branchen wie der Auto- und Lebensmittelindustrie. Es fehlt an ausreichenden Ausbildungs- oder Studieninhalten, welche auf die speziellen Anforderungen des Klinikeinkaufs vorbereiten.

Die künftigen Klinikeinkäufer sollten sowohl einen Überblick über den medizinisch-pflegerischen Leistungsprozess und die organisatorischen Klinikstrukturen als auch über die Grundlagen der Krankenhausfinanzierung haben. Dies kann über Hospitationen in den wichtigsten Organisationseinheiten ermöglicht werden, beispielsweise entlang des Patientenpfades – von der Aufnahme über den OP-Bereich oder die Pflegestation bis hin zum geregelten Entlassungsprozess.

Praktisches Wissen im Stationseinsatz vermitteln

Die Zeiten, in denen ausschließlich Mediziner den Einsatz von Produkten bestimmen, ändern sich gerade. Es muss Vertrauen zwischen Anwendern und dem Einkauf geschaffen werden. Die konstruktive Zusammenarbeit mit medizinischem und pflegerischem Personal ist die Basis für effiziente Einkaufs- und Beschaffungsprozesse. Die Anwender bestimmen die notwendige Qualität und Einkäufer kümmern sich um die Wirtschaftlichkeit. Angehende Klinikeinkäufer sollten daher an den verschiedenen Gremien wie Expertenpanels, Fachgruppen und Artikelkommissionen teilnehmen.

Warum sollen sie die Gremien nicht mal vorbereiten, dokumentieren und nachbereiten? Ein solches Vorgehen kann zu einer höheren Akzeptanz von Entscheidungen über den Produkteinsatz und möglichen Verhandlungsergebnissen beitragen. Durch einen Austausch mit Stationsmitarbeitern können Einkäufer von deren Kenntnissen und Erfahrungen profitieren. Um Prozesse und Abläufe zu verstehen, ist ein Basiswissen über Prävention, Diagnostik, Therapie, wichtige medizinische Fachdisziplinen und Krankheitsbilder sowie pflegerische Standards notwendig.

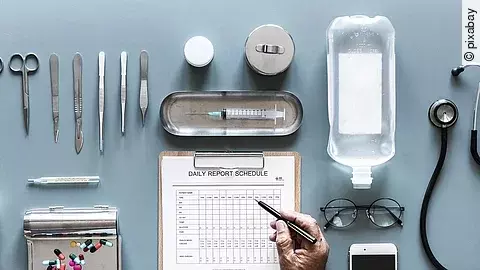

Ein bekanntes Manko bei Klinikeinkäufern ist das nicht ausreichende Wissen über die Handhabung von Medizinprodukten. Es gilt, ein Verständnis für leistungssensible und nicht-leistungssensible Produkte zu erlangen:Wie werden Medizinprodukte im täglichen Arbeitsablauf eingesetzt?Unabhängig von den qualitativen und wirtschaftlichen Kriterien eines Produktes: Worauf legen die Anwender beim Einsatz Wert? Beispiele reichen vom sterilen Öffnen der Verpackung über Klebeeigenschaften bis hin zu Kompatibilitäten mit anderen Produkten.

Einkauf erhält Einblick in Klinikalltag

Was heißt es, in der Neonatologie bei einem Frühchen von unter 1 000 Gramm einen Nabelkatheter zu legen? Wie wichtig sind dabei die Gleiteigenschaften dieses neonatologischen Katheters? Können das neue Produkt und der erforderliche Umstellungsaufwand zu Sicherheitsrisiken führen?Wie können die Umstellungskosten in Abhängigkeit von Kosteneinsparungen effizient bewertet werden? Alle diese Themen kann ein künftiger Einkäufer erst verstehen, wenn er einen Praxiseinsatz absolviert hat.

Folgende Stationen oder Organisationseinheiten sind im Rahmen eines vierwöchigen Onboardings zu empfehlen:

- Patientenaufnahme

- Notaufnahme/Rettungsstelle

- Zentral-OP und Anästhesie

- Intensivmedizin

- 1 bis 2 Pflegestationen (Akutmedizin und gegebenenfalls Geriatrie oder Palliativmedizin)

Mitunter muss ein Einkäufer zu Beginn seiner Hospitation mit fragenden Blicken oder kritischen Anmerkungen rechnen, nach dem Motto: „Will uns der Einkauf wieder billige Produkte andrehen?“ oder: „Will uns die Verwaltung kontrollieren?“Andererseits erfolgt im Nachgang möglicherweise auch Wertschätzung für diese 360-Grad-Betrachtung und Aussagen wie: „Schön, dass Sie sich für unseren Arbeitsalltag interessieren, um unsere Themen besser zu verstehen“. Am Ende sind beide Seiten zufrieden.

Der Einkauf erhält einen Einblick in den mehr als komplexen Klinikalltag und erfährt, wie wichtig eine effiziente Versorgung für die Klinikabläufe ist. Die Anwender erkennen, dass es bei Medizinprodukten bei weitem nicht nur darum geht, das preiswerteste Produkt einzusetzen, sondern dass es in erster Linie darauf ankommt, auf Qualität und ein praxisnahes Handling zu achten.

Erlös- und Sachkostenmanagement verstehen

Mit der Kenntnis über die medizinisch-pflegerischen Abläufe allein ist es jedoch nicht getan. Im nächsten Schritt geht es um die Zusammenhänge zwischen Erlös- und Sachkostenmanagement. Einkäufer müssen auch Prinzipien des Erlösmanagements verstehen: Wer hat den Überblick über die sich jährlich ändernden DRGs? Ist es besser, den Katalogeffekten „hinterher“ zu laufen oder proaktiv zu agieren? Was bedeuten Abwertungen im DRG-Katalog für den Produkteinsatz, etwa dem Verhältnis von Premiumaggregaten zu Standardaggregaten bei Herzschrittmachern oder Defibrillatoren?

Im Arbeitsalltag ist es nicht ungewöhnlich, dass das Medizincontrolling „seine“ Daten separat aus- und bewertet. Der Einkauf wiederum betrachtet „seine“ Kostenentwicklung separat. Er begründet bei der Geschäftsführung beispielsweise Sachkostensteigerung um 12 Prozent bei kardiologischen Implantaten im Vergleich zum Vormonat mit einer reinen Mengensteigerung – ohne Blick auf die Leistungsentwicklung.Leitende Klinikeinkäufer berichten, dass sie in Sachkostengespräche mit Chef- und Oberärzten nicht eingebunden sind und nur die Verbrauchsdaten liefern dürfen.

Um die Grundlagen der Krankenhausfinanzierung und deren Auswirkungen auf die Sachkostensteuerung zu verstehen, bietet sich eine Hospitation mit folgenden Schwerpunkten in den Bereichen Kaufmännisches Controlling, Medizincontrolling, Budget- und Entgeltverhandlungen an:

- Grundlagen des Krankenhausfinanzierungsrechts

- Finanzierung von Akutkliniken und Rehabilitationseinrichtungen

- Verstehen der Prozesse um Budget-/Entgeltverhandlungen und die Erlösausgleichssystematik

- Übersicht über TOP-Leistungskennzahlen (DRG) und Umgang mit InEK-Abwertungen im zweijährigen Jahresrhythmus

- Vorbereitung und Durchführung der Wirtschaftsplanung

Fazit

Dieses Onboarding kann den Kollegen in ihrem künftigen Tagesgeschäft helfen, die Komplexität im Klinikeinkauf zu reduzieren, die zahlreichen Themen und Erwartungen zu priorisieren und auch zu entemotionalisieren. Mit diesem Basiswissen ist eine gute Grundlage gelegt, den spannenden und abwechslungsreichen Beruf des Klinikeinkäufers mit der Mischung aus strategischer Beschaffung, Produktbewertungen, Verhandlungen, Sortimentsoptimierungen, Sachkostencontrolling, Moderation von unterschiedlichen Ziel- und Berufsgruppen erfolgreich auszuüben.

Bitte loggen Sie sich ein, um einen neuen Kommentar zu verfassen oder einen bestehenden Kommentar zu melden.

Jetzt einloggen