Die Wäscheversorgung im Krankenhaus ist unter anderem in Bezug auf ein bereichsübergreifendes Hygienekonzept von ausschlaggebender Bedeutung. Bereits um das Jahr 1867 versuchte der deutsche Chirurg Theodor Billroth (1829–1894) Infektionen durch den täglichen Wechsel der Wäsche zu verringern. Diesem hohen Anspruch (hier am Beispiel von Sterilwäsche) kann man insbesondere unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nur dann genügen, wenn der gesamte Wäscheversorgungsprozess an die bestehenden Anforderungen auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimal angepasst ist.

Im Rahmen einer anonymisierten Umfrage wurden 17 Krankenhäuser (16 Schwerpunkt- und Maximalversorger, 1 Grund- und Regelversorger) zur Versorgung mit Stationswäsche und Berufsbekleidung befragt. Die Auswertung beinhaltete unter anderem die Erhebung von Prozessstandards sowie eine Kennzahlenbildung auf Grundlage der jeweils relevanten Bezugsgrößen, sodass Anhaltswerte für die Planung oder Bewertung eines Wäscheversorgungskonzeptes extrahiert werden konnten.

Mietwäsche am häufigsten

Die Versorgung mit Wäsche zählt zu den Massentransporten im Krankenhaus, welche im Weiteren durch eine vergleichsweise gute Planbarkeit charakterisiert ist (Clusterung siehe Kasten). Darüber hinausgehende Differenzierungen nach Miet- oder Eigenwäsche ergeben sich aus einem häufig bestehenden Dienstleistungsvertrag, in denen gelegentlich auch die Begriffe Leasing- oder Lohnwäsche verwendet werden.

In aktuellen Ausschreibungen ist auf Grundlage von vorab durchzuführenden Wirtschaftlichkeitsanalysen in der Regel Mietwäsche, d. h. die Wäsche ist im Besitz des Dienstleisters, mit geringen Anteilen von Eigenwäsche, d. h. die Wäsche ist im Besitz des Krankenhauses, vorgesehen. Eine Ausnahme ergibt sich, wenn das Krankenhaus eine eigene Wäscherei hat, was jedoch nur bei 10–20 Prozent der Fall ist.

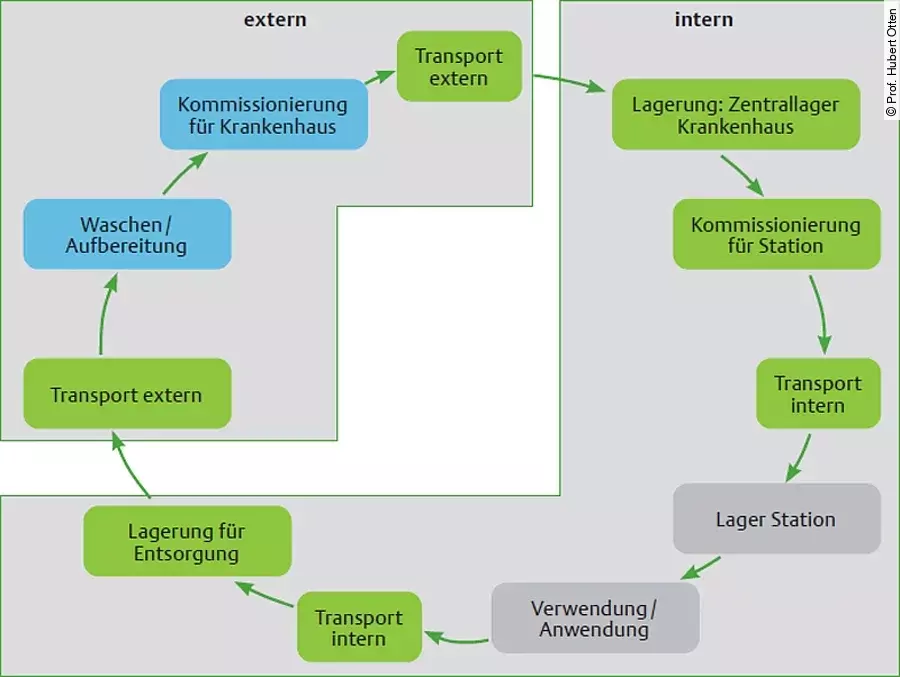

Die oben genannte Differenzierung setzt sich meist auch in den hausinternen Materialströmen fort, wobei die Wäschelogistik mit fallspezifischen Abweichungen (z. B. einer bereits überwiegend vorhandenen Verlagerung der stationsbezogenen Kommissionierung nach extern zum Textildienstleister hin) aber ansonsten im Wesentlichen der Abbildung 1 folgt.

Stationswäsche

Die Vielfalt im Bereich der Stationswäsche liegt im Median bei 78 verschiedenen Artikeln je Krankenhaus, welche überwiegend durch die Meldung des aktuellen Bestandes nachbestellt werden (dies ist auch die einfachere Variante). Deutlich seltener wird die nachzuliefernde Menge gemeldet. In beiden Fällen empfiehlt sich die Festlegung von statistisch oder KI-basiert abgesicherten Sollmengen auf Basis eines definierten Servicegrades.

Das Zentrallager variiert in seiner Größe je nach Funktionsumfang und es befindet sich im Krankenhaus idealerweise in der Nähe des Anlieferungsortes. Hier erfolgt die Kommissionierung für die Stationen. Alternativ werden bei bereits vorgelagerter Stationskommissionierung beim Wäschedienstleister, mit dem Verträge über meist fünf Jahre geschlossen werden, die Gitterwagen mit Frischwäsche nicht selten im Flur gepuffert.

Die Verteilung reiner Wäsche im Haus erfolgt zu jeweils rund 50 Prozent durch den Wäschedienstleister und krankenhauseigenes Personal. Meist gehören die hierbei überwiegend genutzten Gitterwagen dem Dienstleister (50 Prozent), nur selten allein dem Krankenhaus (bei Krankenhäusern mit eigener Wäscherei); ein Mix aus beiden existiert darüber hinaus bei circa einem Drittel der Häuser.

Manueller Transport

In der durchgeführten Umfrage lagerten 73 Prozent der Häuser ihre Stationswäsche an den Bedarfsstellen in Schränken und mit einem geringen Anteil in Regalen ein. Bei 27 Prozent erfolgte eine Lagerung im Gitterwagen. Von diesem wird im Sinne eines schlanken Versorgungskonzeptes direkt Wäsche entnommen und dann nur noch getauscht; d. h. ein Verräumen findet nicht mehr statt. Für reine Wäsche ergibt sich im Median eine Lagerfläche von 8,3 Quadratmeter pro 100 Betten.

Clusterung der Wäscheartikel:

Stationswäsche unterteilt in:

- Flachwäsche

- Bettdecken und Kissen

- Patientenbekleidung

- z. T. jeweils für Normal- und Wahlleistungspatienten

Berufsbekleidung für Krankenhauspersonal mit einer Differenzieurng in:

- die Primärbereiche (Medizin und Pflege)

- die Sekundärbereiche (z. B. Hol- und Bringedienste)

die Tertiärbereiche (z. B. Handwerker, Köche …)

Reinigungstextilien (z. B. Wischbezüge)

sonstige (spezielle) Wäscheartikel (z. B. Gardinen, Fixiermatierialien, Vorhänge …)

Die Verteilung reiner Wäsche im Haus erfolgt zu jeweils rund 50 Prozent durch den Wäschedienstleister und krankenhauseigenes Personal. Der Schmutzwäschetransport erfolgt – oft analog dem Frischwäschetransport – überwiegend manuell (meist mit Gitterwagen, seltener in geschlossenen Wagen). Gelegentlich werden im Weiteren Elektroschlepper oder AWT-Anlagen herangezogen, welche auch in Kombination mit einem manuellen Transport zum Einsatz kommen. Bemerkenswert ist eine Anlage zur Rückführung von Schmutzwäsche via Röhrensystem, der Wäschesäcke über Abwurfschächte zugeführt werden und welche in einem Sammelraum automatisch nach Farbe sortiert.

Ansonsten erfolgt die Abholung der Schmutzwäsche von den hausinternen Lagerorten zu rund 60 Prozent durch krankenhauseigenes Personal, zu 35 Prozent durch den Wäschedienstleister (mit zunehmender Tendenz); in 5 Prozent der Fälle durch beide.

Nur circa 40 Prozent der Krankenhäuser nutzen Kennzahlen aus dem textilen Controlling zur Bewertung des Wäscheversorgungsprozesses. Dabei handelt es sich um zeitbezogene, standardisierte Auswertungen zu artikelspezifischen Kosten und Verbräuchen mit individueller Bezugsgröße (Kostenstelle, Pflegetag usw.) mit dem Ziel der Verbrauchsoptimierung. Dennoch wird insbesondere in den folgenden Bereichen viel Optimierungspotenzial gesehen:

Vermeidung des Verlusts von Wäsche (sowohl Eigen- als auch Mietwäsche),

Standardisierung/Artikelreduzierung von Wäscheartikeln im Rahmen servicegradbasierter ABC/XYZ/VED-Analysen (VED klassifiziert die Wichtigkeit der Verfügbarkeit [vital, essential, desirable]) in allen Bereichen,

Umstellung von personenbezogener auf berufsgruppenbezogene Wäsche (siehe unten),

Anpassung von Anlieferungs- und Verteilungszeiten und

Digitalisierung des Bestellwesens.

Ein Ausschleusen von Wäscheartikeln aus dem Versorgungskreislauf erfolgt gezielt, d. h. auf Grundlage definierter Kriterien (z. B. aus einem vereinbarten Katalog nach Zustand oder der Anzahl von Waschzyklen [z. B. 100x]) in 76 Prozent der Fälle.

In 93 Prozent der Krankenhäuser geht Wäsche verloren. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten werden im Fall des Verlustes entweder vom Krankenhaus (77 Prozent; in einigen Fällen direkte Zuordnung der Kostenstelle), vom Dienstleister (15 Prozent) oder zu gleichen Teilen von beiden (8 Prozent) getragen.

Berufsbekleidung

Die Zuordnung von Berufsbekleidung erfolgt vielerorts bereichsbezogen (z. B. Normalstation, Funktionsbereiche, Intensivstation, OP, Servicepersonal ...) durch eine Festlegung bestimmter Farben, wobei je Bereich eine darüber hinausgehende Differenzierung von Kleidungsstücken nach Berufsgruppe (z. B. Kasack für die Pflege, Poloshirt für medizinisches Personal usw.) erfolgt. Ungeachtet des durchaus vorhandenen Bewusstseins bezüglich der alleine durch die Farbenvielfalt gegebenen Mehrkosten (bei geringem Nutzen in Bezug auf die Patientenbedürfnisse) lehnen 45 Prozent der Krankenhäuser eine Reduktion auf weniger Farben grundsätzlich ab.

Ein Kostentreiber ist hier auch die Anzahl von Garnituren, welche den Mitarbeitenden gleichzeitig zur Verfügung steht. Der überwiegende Anteil der Häuser hat dies auf 2 Garnituren begrenzt (50 Prozent), 30 Prozent erlauben 3 Garnituren und nur noch 20 Prozent der Häuser gehen darüber hinaus. Interessant in diesem Kontext sind Konsequenzen bei ggf. auch nur dem Versuch von Kontingentüberschreitungen für Mitarbeitende, welche im Falle nicht automatischer Ausgabesysteme (aber offenbar auch bei Automatisierungslösungen) durchaus möglich sind. Diese reichen von keinerlei Reaktion über ein Anschreiben an die Betreffenden bis hin zu einer Sperre für die Ausgabe weiterer Kleidungsstücke.

Eine Standardisierung von Berufsbekleidung wird darüber hinaus durch das Weglassen von Logos (40 Prozent), das vollständige Eliminieren von personenbezogener Kleidung (wird von keinem der teilnehmenden Häuser zu 100 Prozent erreicht), keine Unterscheidung zwischen Kleidung für Damen und Herren (40 Prozent) sowie keine Differenzierung in Sommer- und Winterkleidung (100 Prozent) erreicht.

Für die Ausgabe von Berufsbekleidung werden je nach Durchführungsvariante im Median 4,1 Quadratmeter pro 100 Mitarbeitende benötigt. Sie erfolgt über (es sind auch Kombinationen möglich):

ein automatisiertes, hängendes Kleiderausgabesystem, d. h. die gechipte Kleidung hängt auf Bügeln (Abb. 2) (5 Prozent),

einen Wäscheausgaberaum, der durch eine Drehtür oder Schleuse, in der die Wäschestücke via Chip ausgelesen werden, betreten und wieder verlassen wird (21 Prozent). Gegenüber hängenden Systemen ist der Flächenbedarf hier rund 50 Prozent geringer bei gleichzeitig 10 Prozent höherer Lagermenge (Abb. 3),

Ausgabeschränke: Gechipte Kleidung liegt in intelligenten Schränken. (32 Prozent),

Regalfächer/Schränke: Selbstbedienung; die Chips in den Kleidungsstücken haben keine Funktion in Bezug auf den Übergabeprozess an Bedienstete (26 Prozent),

eine manuelle Ausgabe von Berufsbekleidung durch Mitarbeitende des Krankenhauses (16 Prozent).

Je nach technischer Unterstützung des Ausgabeprozesses ergibt sich für Berufsbekleidung ein mehr oder weniger aufwendiger Bestellprozess, welcher von einer manuellen Aufnahme zu liefernder Mengen mit anschließendem Faxversand bis hin zu vollständig automatischer Nachbestellung durch chipbasierte Systeme reicht.

Abschließend ermöglichen intelligente Systeme eine höhere Transparenz in Bezug auf Wechselfrequenzen (u. a. Problem des Waschens von Berufsbekleidung von Mitarbeitenden zu Hause) sowie eine bessere Rückverfolgbarkeit von Wäsche, was im Falle von Kontaminationen oder Infektionsausbrüchen entscheidend sein kann. Durch die Integration von insbesondere RFID-Technologie können Krankenhäuser den Weg der Wäsche vom Eingang über die Reinigung bis zur Ausgabe genau verfolgen und so Sicherheit und Hygiene gewährleisten.

Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Jetzt einloggen