Prof. Dr. Karl Lauterbach spricht von einer Revolution, als er am 10. Juli 2023 gemeinsam mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe für die Krankenhausreform das Eckpunktepapier für die geplante Reform vorstellt. Zwar sei zum aktuellen Zeitpunkt im Detail noch einiges zu besprechen, sagt der Bundesgesundheitsminister. Jedoch liefert das Papier schon jetzt zahlreiche Erkenntnisse, dass sich die Einführung von Leistungsgruppen inklusive Qualitätskriterien sowie die Einführung von Vorhaltebudgets und Absenkung der bisherigen Fallpauschalen auch auf das Controlling im Krankenhaus auswirken werden.

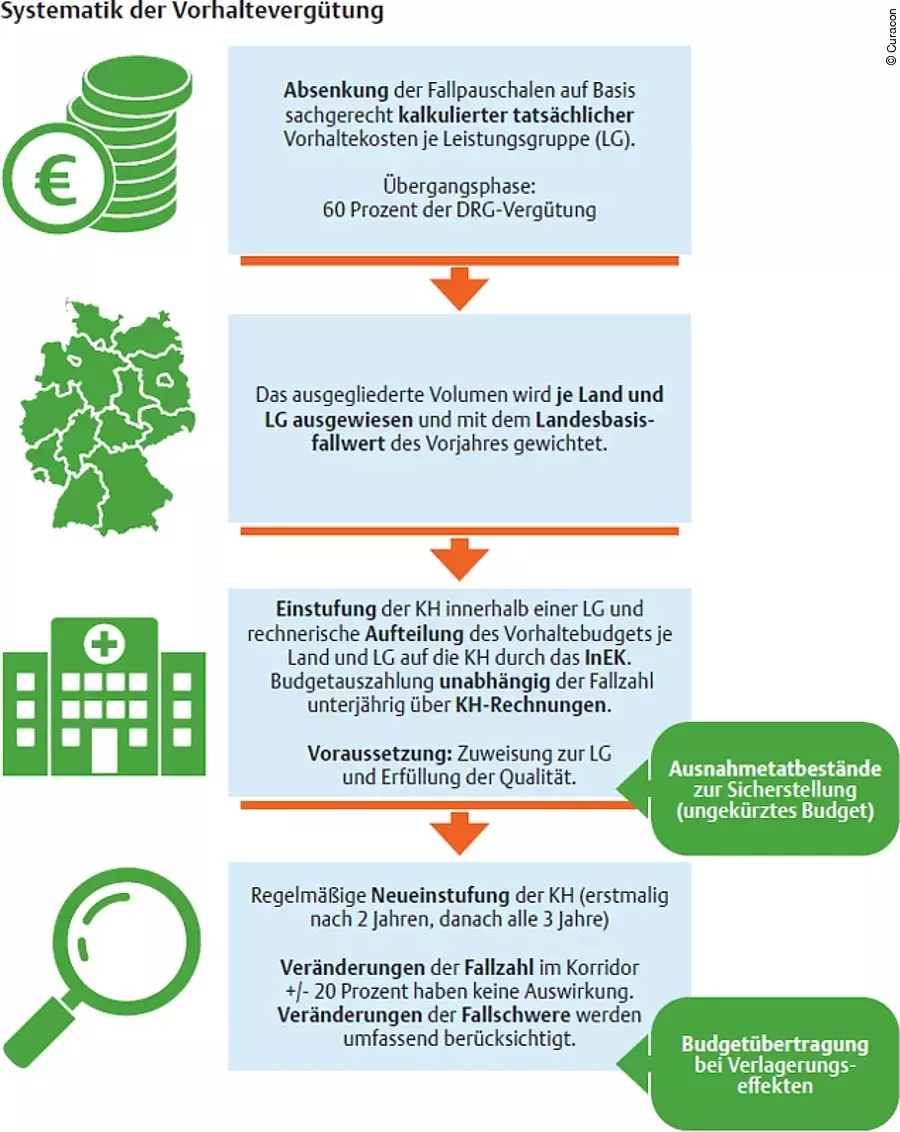

Im Zuge der Leistungsgruppendefinition sollen spezifische Qualitätskriterien je Leistungsgruppe eingeführt werden, die es zur Abrechnung von Fällen zu erfüllen gilt. Der Kern der Krankenhausreform ist jedoch die Neuregelung der Betriebskostenfinanzierung. Im Rahmen der Änderungen soll eine Vorhaltefinanzierung je Leistungsgruppe eingeführt werden. Perspektivisch soll diese auf Basis der Qualitätskriterien individuell für die einzelnen Leistungsgruppen ermittelt werden.

Bis dies der Fall ist, soll der Vorhalteanteil jedoch zunächst pauschal 60 Prozent der DRG-Vergütung inkl. dem bestehenden Pflegebudget betragen. Die Mittel für dieses Vorhaltebudget sollen aus den bisherigen Fallpauschalen kommen, d.h. in der Konvergenzphase werden lediglich 40 Prozent der bisherigen Erlöse in den neuen fallabhängigen rDRG verbleiben. Es findet also vor allem eine Umverteilung der heutigen Mittel statt.

Doch welche Auswirkungen haben diese Änderungen auf das Controlling?

Anstieg Überwachungsaufwand zur Einhaltung der Strukturkriterien

Durch die Reform soll Bürokratie abgebaut werden, indem Zu- und Abschläge abgeschafft und Mindestvorgaben in die Leistungsgruppen integriert werden. Die Überprüfung der Einhaltung dieser Qualitätskriterien erfolgt durch den Medizinischen Dienst in noch nicht festgelegten Abständen. Zudem soll alle drei Jahre eine Einstufung zur Festlegung der Vorhaltebudgets erfolgen.

Die Einhaltung der Kriterien und dessen Nachweis ist Voraussetzung dafür, medizinische Leistungen erbringen und abrechnen zu dürfen. Die daraus resultierende hohe Relevanz der Qualitätskriterien wird dazu führen, dass deren Einhaltung zukünftig eng überwacht und gesteuert werden muss. Dies setzt jedoch zunächst voraus, dass die relevanten Informationen überhaupt in einem solchen, benötigten Detaillierungsgrad vorliegen.

Durch die Einführung des Pflegebudgets sowie der weiteren diversen Nachweispflichten haben viele Krankenhäuser sich bereits auf einen veränderten Transparenzbedarf eingestellt. Jedoch erfolgt dies lange nicht in allen Krankenhäusern durchgängig automatisiert. Dieses gilt es jedoch zu prüfen, professionalisieren und digitalisieren, um den zusätzlichen Aufwand der kommenden Änderungen zu begrenzen.

Anstieg Administrativ- und Planungsaufwand

Zum Überwachungsaufwand kommt hinzu, dass zukünftig ein weiterer Budgetbestandteil vereinbart und umgesetzt sowie in der Wirtschaftsplanung berücksichtig werden muss. Das Pflegebudget bleibt weiterhin als zweckgebundener Bestandteil bestehen, sodass es zunächst von den vorgesehenen 60 Prozent Vorhaltung separiert werden muss.

Hinzu kommt, dass die Umsetzung des Vorhaltebudgets aktuell noch offen ist. Klar ist zwar, dass die Mittel unterjährig zufließen müssen. Unklar ist jedoch noch, in welchen Abständen Ausgleichsmechanismen erfolgen werden. Somit ist eine möglichst sachgerechte Planung dringend erforderlich ist, um nicht in Engpässe zu geraten oder aber auch überraschende Rückzahlungen tätigen zu müssen.

Die Wirtschafts- und Liquiditätsplanung ist unter den aktuell wirtschaftlich angespannten Rahmenbedingungen ohnehin schwierig geworden. Die Vorhaltefinanzierung mit ihrer aktuell noch unklaren Liquiditätswirkung macht die Situation umso undurchsichtiger. Auch in Zukunft werden die Krankenhäuser aus diesem Grund vor allem kurzfristig „auf Sicht“ planen und steuern müssen.

Die Reform bedeutet damit aus Sicht des Controllings einen deutlichen Anstieg des administrativen Aufwands.

Mit der Krankenhausreform dürften die Überwachungs- und Planungsaufwände zunehmen.

Veränderungen im Berichtswesen

Eine weitere Veränderung wird sich im Berichtswesen zeigen. Das Controlling betrachtet zukünftig nicht mehr das Pflegebudget und die aDRG, sondern nun Pflegebudget, rDRG und Vorhaltebudget der Leistungsgruppen. Dadurch, dass die Vorhaltung auf die Leistungsgruppen bezogen ist, ist davon auszugehen, dass die heutigen Fachabteilungsgrenzen aufgeweicht werden. Denn die klare Zuordnung von Leistungsgruppen zu Fachabteilungen ist nicht mehr so eindeutig wie die der DRG.

Dies betrifft insbesondere die allgemeinen Leistungsgruppen, bei denen momentan noch nicht klar ist, welche Fälle hier überhaupt zuzuordnen sind und wie damit deren Qualitätskriterien definiert werden. Dies wird sich auf das Berichtswesen gegenüber den Führungskräften, insbesondere den Chefärzten und -ärztinnen und auf die Fachabteilungssteuerung innerhalb der Krankenhäuser auswirken, weil die einzelnen Leistungsgruppen sowie die Einhaltung ihrer Qualitätsvorgaben unabhängig von der Fachabteilungszuordnung ins Zentrum rücken wird.

Komplexitätszunahme in der Steuerung

Das Auslaufen der verschiedenen pandemiebedingten Ausgleichszahlungen bei weiterhin abgesenkten stationären Leistungen, die anhaltende Inflation und die nun kommenden Tarifsteigerungen führen viele Krankenhäuser aktuell in massive wirtschaftliche Schwierigkeiten. Eine Umverteilung der Mittel, an denen vorzuhaltende Strukturen hängen, wird die Notlagen keineswegs entlasten.

In dieser angespannten Situation der Krankenhäuser gehört zu den Controllingaufgaben insbesondere die kurzfristige Überwachung der finanziellen Situation und Liquidität. Schon jetzt beanspruchen diese Aufgaben die zeitlichen und personellen Ressourcen in den Controllingabteilungen stark. Durch die Reform ist mit einer weiteren Zunahme zu rechnen. Durch die strukturellen Vorgaben der Leistungsgruppen verringert sich zudem der Steuerungsspielraum weiter, was die Komplexität der Steuerung noch einmal erhöht. Unter diesen Rahmenbedingungen die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, dürfte also noch einmal anspruchsvoller werden.

Vorbereitung des Controllings auf die neuen Anforderungen

Laut der aktuellen Krankenhaus-Controlling Studie des Deutschen Vereins für Krankenhaus-Controlling, der Schumpeter School of Business and Economics und Curacon aus dem Jahr 2022, verbringen Mitarbeitende in Controllingabteilungen nach wie vor bis zu 70 Prozent mit dem Sammeln, Zusammenführen und Aufbereiten von Daten. Um die Handlungsfähigkeit der Klinikführung und des Controllings sicherzustellen, sollten vor dem Hintergrund der weiteren Überwachungserfordernisse und Datenlieferungspflichten die folgenden Schritte erwogen werden:

Organisation und Leistungsspektrum des Controllings modernisieren

Aktuell ist die Arbeit des Controllings in vielen Kliniken geprägt von der Aufbereitung und Zusammenstellung von Daten. Dabei nehmen die einzelnen Mitarbeitenden häufig die Rolle von Generalisten ein und kümmern sich jeweils um verschiedene Unternehmensstandorte oder -bereiche. Wie in anderen Wirtschaftsbereichen bereits verbreitet, sollte das Controlling in der Berichterstellung systemseitig und organisatorisch insofern unterstützt werden, dass das Controlling seine eigentliche Fachkompetenz zielorientiert einsetzen kann.

Ein modernes Controlling unterscheidet zwischen Berichtsproduktion und so genannten Business Partnern, die für die Interpretation und Kommunikation von Daten gegenüber Führungskräften verantwortlich sind und die Führungskräfte bei der wirtschaftlichen Steuerung ihrer Bereiche bzw. Fachabteilungen unterstützen. Es setzt Steuerungsimpulse durch spezifische Kennzahlen, Berichte und Besprechung dieser Berichte, überwacht gezielt erfolgskritische Parameter und ermöglicht es der Geschäftsführung, strategische Entscheidungen auf Basis fundierter Informationsgrundlagen treffen zu können. In Zeiten der Transformation gehört das nicht mehr zur Kür des Krankenhauscontrollings, sondern zur Pflicht.

Controllingwerkzeuge überarbeiten

Ein erfolgsorientiertes Controlling setzt voraus, dass eine Bereichsergebnisorientierung im Fokus der Wirtschaftlichkeitsüberlegungen steht. Dies hat wiederum zur Bedingung, dass ein Ergebnis für einzelne Fachabteilungen und Bereiche überhaupt klar ausweisbar ist. Den alten und neuen Erlöskomponenten werden dabei die Bereichskosten gegenübergestellt. Denn nur mit einer Bereichsergebnisrechnung kann unter den aktuellen Rahmenbedingungen noch eine gute Steuerung erfolgen. Im Zuge der Versorgungsreform muss nun auch die Einhaltung der Qualitätskriterien der einzelnen Leistungsgruppen in die Standardberichte des Controllings aufgenommen werden.

Zentrale Datengrundlage schaffen

Durch die neuen Anforderungen nimmt das Erfordernis, Daten aus verschiedenen Systemen zusammenzuführen, weiterhin zu. Insbesondere betrifft dies Leistungs-/ Belegungs- sowie dezidierte Personaldaten, z. B. aus dem Dienstplanprogramm. Zunehmend mehr Krankenhäuser setzen auf zentrale Datenhaltung in einem Data Warehouse. Dies ist Voraussetzung, um alle benötigten Informationen schnell und einheitlich verfügbar zu haben, um eine zielgerichtete und vor allem zeitnahe Steuerung sicherzustellen.

Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Jetzt einloggen