Das Gesundheitssystem sowie das Krankenhauswesen als zentraler Akteur und Leistungserbringer stehen zunehmend unter Druck. Neben Qualität, Spektrum und Sicherstellung der Patientenversorgung rücken zunehmend Kosten, Nutzen sowie Ressourcenverfügbarkeit und -effizienz in den Fokus der Betrachtung.

Die Aufmerksamkeit von Management- und Entscheidungsverantwortlichen richtet sich daher verstärkt auf die Orchestrierung der wissensbasierten Gesundheitsdienstleistungen sowie der damit verbundenen Unterstützungsprozesse. Dabei wird deutlich, dass die involvierten Health Professionals und Mitarbeiter eine qualitätsrelevante sowie wirtschaftliche Determinante darstellen, die es zielgerichtet und partizipativ einzubinden.

Mitarbeiter als Erfolgsfaktor

Hinsichtlich der Leistungserbringung im Krankenhaus stehen die Verfügbarkeit, die Qualifikation, der Einsatz sowie die Motivation der Mitarbeiter in einem engen und kausalen Zusammenhang mit der übergreifend adressierten Patientenorientierung, Versorgungsqualität und Ressourceneffizienz. Dabei gilt es, nicht nur operativ zu steuern und auf die einzelnen Patienten-Mitarbeiter-Interaktionen zu achten, sondern auch übergreifende und strategische Potenziale der Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung zu nutzen.

Sowohl in operativen Prozessen und sozialen Krisensituationen als auch hinsichtlich kreativer Innovation und strategischer Organisationsentwicklung bringen Krankenhausmitarbeiter erfolgskritische Flexibilität, Agilität sowie Entscheidungsfindung mit, die es im Rahmen eines partizipativen Managements zu berücksichtigen gilt.

Dienstleistungen sind kein Algorithmus

Die Patientenversorgung im Krankenhaus wird maßgeblich durch wissensbasierte Gesundheitsdienstleistungen geprägt. Neben der kundenindividuellen und intangiblen (nicht greifbaren) Leistungserbringung stellen fachliches, methodisches, soziales sowie implizites Wissen zentrale Produktionsfaktoren der Dienstleistungen im Krankenhaus dar. Daher sind eine klare Beschreibung sowie vorab eine strikt festgelegte Abfolge von Anweisungen und Aktivitäten in der Regel nicht möglich. Wobei dies nicht bedeutet, dass eine Terminierung und Determinierung von Ressourcen und Aktivitäten auszuschließen sind.

Vielmehr gilt es, einen Best-fit zwischen Standardisierung und Individualisierung anzustreben. Hier fungieren die Mitarbeiter als zentrale Steuerungselemente und Abstimmungspuffer in der operativen Leistungserbringung sowie zwischen übergreifender Zielausrichtung und dezentralem Ressourceneinsatz.

Veränderung als zentrale Konstante

Neben den erweiterten Möglichkeiten der Patientenversorgung durch wissenschaftliche Forschung wirken vielfältige Veränderungen (zum Beispiel Digitalisierung, Demografie, Fachkräfteverfügbarkeit, Wertewandel) auf die komplexen und vielschichtigen Strukturen und Prozesse im Krankenhaus. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, Veränderung und Weiterentwicklung als Führungsaufgabe anzunehmen sowie ein strategisches Veränderungsverständnis zu entwickeln.

Ziel ist es, über eine transparente Partizipation und interaktive Kommunikation die erforderliche Mitarbeiterakzeptanz zu fördern.

Ferner gilt es, Beteiligung und Dialog statt Anordnung zu etablieren sowie die jeweiligen Mitarbeiter und Prozessverantwortlichen als Mitgestaltende von Veränderung sowie Wandel aktiv einzubeziehen. Ziel ist es, über eine transparente Partizipation und interaktive Kommunikation die erforderliche Mitarbeiterakzeptanz zu fördern.

Organisation tropft von oben

Betrachtet man die aktuell vorherrschenden Organisationsformen im Krankenhauswesen, so wird deutlich, dass diese stark professionsfokussiert und hierarchisch strukturiert sind. Diese historisch gewachsene Systemausgestaltung gerät zunehmend in Konflikt mit den sich wandelnden Anforderungen der Umgebung (zum Beispiel datengetriebene Echtzeitsteuerung, duale Finanzierungskonflikte). Insbesondere ergeben sich Herausforderungen hinsichtlich des Umgangs mit Komplexität, Expertenorganisation, Kundenorientierung und Dienstleistungsqualität (zum Beispiel integrierte Patientenpfade, interprofessionelle Teamarbeit).

Gleichzeitig stößt die alternative Umsetzung mittels Konsensentscheidungen in der operativen Realität oft an ihre Grenzen, da zum einen der Informations- und Entscheidungsfluss oft langsam, unflexibel und intransparent ist sowie zum anderen Mitarbeiter- und Patientenbedürfnisse zu selten dynamisch und individuell berücksichtigt werden. Hier gilt es, hybride Formen, wie beispielsweise soziokratische Teilstrukturen, in hierarchischen Systemen zu etablieren, die die Vorteile beider Ansätze miteinander verbinden.

Konsent in the Middle

Zur Bewältigung der jeweiligen Defizite hierarchischer Strukturen einerseits sowie der dezentralen Selbstorganisation andererseits bietet es sich an, einen verstärkten Fokus auf die übergreifende Ablauforganisation sowie die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der primären Leistungserbringer zu legen. Die Fähigkeiten der operativ tätigen Health Professionals und unterstützenden Mitarbeiter gilt es im Rahmen einer partizipativen Führung und soziokratischen Entscheidungsfindung zu erschließen und zu nutzen.

Soziokratie bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Entscheidungen hierarchieübergreifend und konsent getroffen und weiterverfolgt werden.

Soziokratie bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Entscheidungen hierarchieübergreifend und konsent getroffen und weiterverfolgt werden. Ein Vorschlag wird also angenommen, wenn niemand einen schwerwiegenden und begründeten Einwand hat. Ferner werden soziokratische Organisationen durch dezentrale sowie gleichberechtigte Entscheidungsfindung, erweiterte Eigenverantwortung sowie verbesserte Kommunikation zwischen unterschiedlichen Akteuren, Abteilungen und Professionen charakterisiert.

Lean-Agil-Soziokratie-Mix

Hinsichtlich der aktuellen Herausforderungen bezüglich Komplexität, Qualitätssicherung, Ressourceneffizienz und Mitarbeitermotivation im Krankenhaus sowie den damit verbundenen zentralen Managementansätzen (zum Beispiel Total-Quality-Management, Lean Management, transformational Leadership) wird deutlich, dass es hier einer praktikablen Kombination und Integration bedarf. Hierbei gilt es, die wesentlichen Stellhebel, Erfolgsfaktoren und Instrumente miteinander zu verbinden.

Zielsetzung ist dabei, das Krankenhaus als komplexes System mit Wechselwirkungen und Feedbackschleifen zu verstehen sowie über iterative Arbeitsweisen in interdisziplinären Teams einen besseren Umgang mit und in dynamischen Situationen zu ermöglichen. Ferner gilt es, mittels Komplexitätsreduktion, Prozessoptimierung und Verschwendungsminimierung sowie partizipativer Entscheidungsprozesse und digitaler Transformation eine gesteigerte Ressourceneffizienz sowie Nutzung kollektiver Kompetenzen zu etablieren.

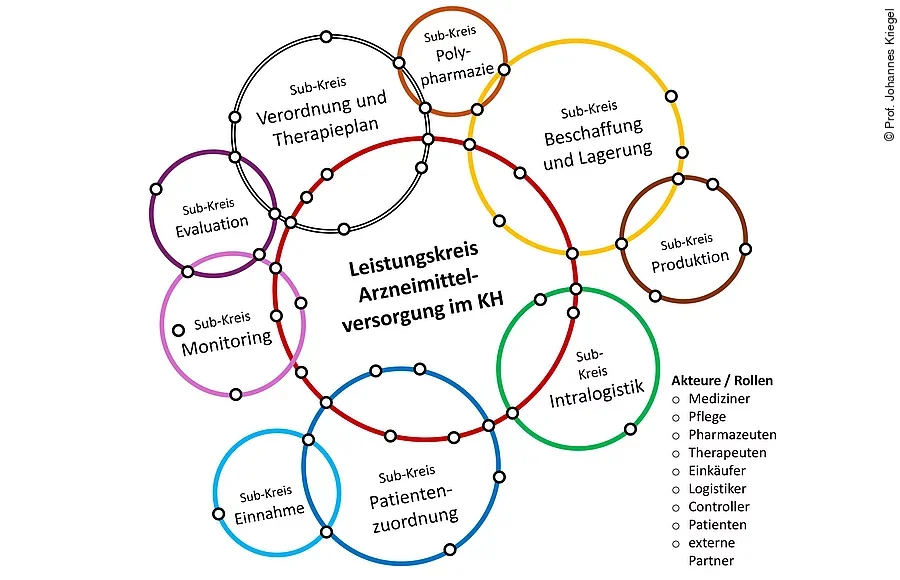

Handlungsfeld Arzneimittelversorgung

Die Arzneimittelversorgung ist ein zentraler Leistungs- und Versorgungsprozess im Krankenhaus, der durch vielfältige Akteure, Professionen, Aktivitäten und Schnittstellen bestimmt wird. Ferner wird die Arzneimittelversorgung durch eine ausgeprägte Komplexität und vielschichtige Logistikfunktionen gekennzeichnet.

Hier gilt es, die unterschiedlichen Leistungs- und Unterstützungsprozesse miteinander zu verknüpfen sowie die übergreifende Zielausrichtung und -umsetzung abgestimmt und ressourceneffizient zu realisieren. Eine kreislaufbezogene und iterative Organisation der Arzneimittelversorgung im Krankenhaus ermöglicht dabei mittels Konsent, es besteht also kein schwerwiegender Einwand, im Vergleich zum Konsens (das heißt, es stimmen alle Beteiligten zu) eine zügige und praktikable Entscheidungsfindung.

Gleichzeitig erhöht die zirkuläre Soziokratie die Mitarbeiterakzeptanz, die Kompetenzeinbindung und die Umsetzungsgeschwindigkeit.

Gleichzeitig erhöht die zirkuläre Soziokratie, im Vergleich zu Top-down-Anweisungen hierarchischer Organisationsformen, die Mitarbeiterakzeptanz, die Kompetenzeinbindung und die Umsetzungsgeschwindigkeit. Im Hinblick auf einen Vergleich zwischen den drei Gestaltungsoptionen Hierarchie, Konsensverfahren und zirkulärer Soziokratie wird deutlich, dass die unterschiedlichen Organisationsansätze jeweilige Vor- und Nachteile aufweisen.

In Analogie zu verschiedenen Führungsstilen und Managementkonzepten gilt es, je nach Situation, Organisationsreife und Kommunikationskultur geeignete Schwerpunkte unter anderem hinsichtlich Einführungsaufwand, Entscheidungsfindung und -umsetzung, Rollenklarheit, Ressourceneffizienz sowie Alltagstauglichkeit zu setzen.

Letztendlich gilt es auch im Rahmen der Arzneimittelversorgung, bestehende Herausforderungen in Zusammenhang mit Prozessqualität, Fehlerkultur, Flexibilität, Ressourceneffizienz und Mitarbeiterakzeptanz gezielt zu adressieren und zu verbessern. Diesbezüglich kann zirkuläre Soziokratie einen essenziellen Beitrag leisten.

Agile Enabler

Ähnlich zu den vielfältigen Patientenpfaden und unterschiedlichen Versorgungssituationen weisen auch die Mitarbeiter im Krankenhaus mannigfache Eigenschaften, Verhaltensweisen, Kompetenzen und Prioritäten auf, die es im Rahmen eines adaptierten Managements- und Führungsverhaltens zu berücksichtigen gilt.

Hinsichtlich Veränderung und Innovation lassen sich beispielsweise neophil sowie neophob ausgerichtete Mitarbeiter unterscheiden. Neophobe Mitarbeitende sind dabei eher durch eine kritische und bedenkliche Haltung gegenüber Neuem oder Unbekanntem charakterisiert und präferieren in der Regel Sicherheitsorientierung, Regelbindung sowie den Erhalt des Status quo.

Letztendlich gilt es, in jedem Mitarbeiter die innovativen Potenziale zu aktivieren und die partizipative Einbindung zu ermöglichen.

Demgegenüber weisen neophile Mitarbeiter eine offenere Einstellung gegenüber Veränderungen sowie höhere aktive Partizipation auf. Letztendlich gilt es, in jedem Mitarbeiter die innovativen Potenziale zu aktivieren und die partizipative Einbindung zu ermöglichen, sodass jedem Mitarbeiter und jeder Profession eine zentrale Rolle im organisationalen Wandel ermöglicht wird.

Die zirkuläre Soziokratie als Organisationsform ermöglicht dabei eine verstärkte Mitarbeiterpartizipation und unterstützt dadurch die interdisziplinäre Kooperation im Krankenhaus. Jedoch bedarf es dafür einer ausreichenden Schulung der Mitarbeiter hinsichtlich soziokratischer Ziele, Vorgehensweisen und Instrumente (zum Beispiel Prinzipien des Konsents, Rollenwahl und -verständnis, Abstimmungs- und Meetingkultur).

Als Mehrwerte winken die im Krankenhaus oftmals vermisste interdisziplinäre Zusammenarbeit und erhöhte Ressourceneffizienz im operativen Tagesgeschäft sowie eine übergreifende Zielausrichtung und verbesserte Mitarbeiterpartizipation im Hinblick auf eine bestmögliche Versorgungsqualität und Patientensicherheit.

Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Jetzt einloggen